人は1日におよそ5万回の意思決定をしているのだとか。

そう思うと、選び方ひとつで暮らしの流れが少し変わっていくのも、なんだか納得できる気がします。

行動経済学は、そんな“人の気分と選択”の関係をやさしく解き明かす学問です。

知ることで、日々の判断を少し穏やかに整えられるようになる——

そんな暮らしの知恵のひとつだと感じています。

行動経済学とは?

私たちの心は、「正しいと分かっていること」と「ついやってしまうこと」のあいだで、

いつも揺れ動いています。

たとえば——

「今日こそ片づけよう」「明日から勉強しよう」と思っていても、つい後回しにしてしまう。

これは、行動経済学でいう「現在バイアス」のひとつです。

心理学と経済学の間にあるこの学問は、

“人がなぜそう行動してしまうのか”という“非合理の理由”をやさしく解き明かしてくれます。

「どうすれば行動できるのか」「なぜ迷うのか」。

それを知ることで、自分を責めずに向き合うことができるようになる。

「知識が増えるほど、行動できなくなることがある。」

学ぶことで安心できる反面、

“間違えたくない”“損をしたくない”という気持ちが強くなることもあります。

でもそれって、行動経済学でいう“損失回避性”そのものなんです。

知ることと、動けなくなることのあいだにある、この不思議なギャップ。

きっと誰の中にもあるものだと思います。

私たちの“なんとなく”に潜む心理

私たちは日々、無意識のうちに“なんとなく”選んでいます。

でもその「なんとなく」には、ちゃんと理由がある。

行動経済学では、こうした思考のクセをバイアスと呼びます。

ここでは、暮らしの中でよく見られる3つの“心のはたらき”を見ていきます。

買い物編:「お得」に感じるのは、脳の錯覚かも

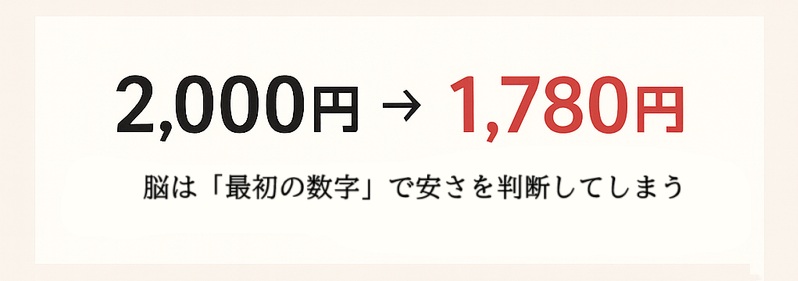

「通常2,000円 → 今だけ1,780円」と表示されると、

私たちは「安くなった!」と強く感じます。

でもこれは、アンカリング効果と損失回避性の組み合わせ。

一度“2,000円”という基準を見せられることで、

「1,780円=得をした」と脳が錯覚するのです。

さらに、“1”から始まる端数価格は、

「1,000円台だから安い」と錯覚させる効果があります。

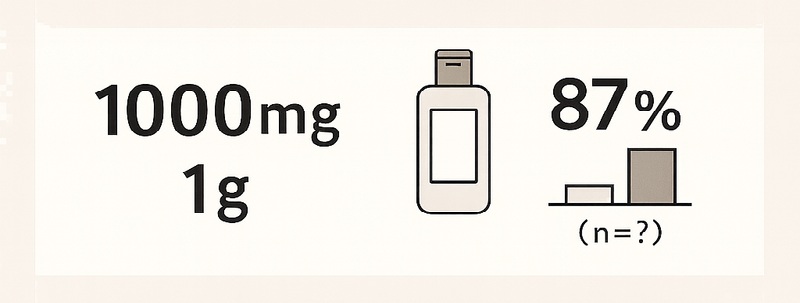

広告編:数字の“見せ方”に惑わされる

「1000mg配合」と書かれていると、

「なんだかたっぷり入っていそう」と感じる。

でも、1gと同じ量です。

これも表現バイアスという心理。

また、「使用者の87%が実感!」という言葉も同じ。

サンプル数が明記されていなくても、

「みんなそう感じてるなら間違いない」と安心してしまう。

これは同調効果とプロスペクト理論の影響です。

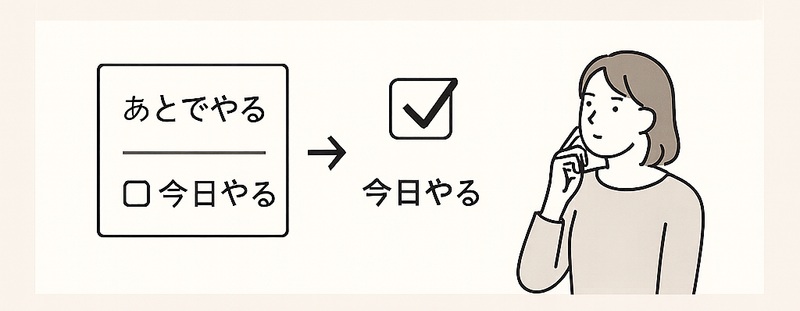

家事・行動編:「あとでやろう」は心の節約

「あとでやろう」「明日こそやろう」──

この“先延ばし”も行動経済学で説明がつきます。

それが現在バイアス。

私たちは、将来の自分を少し理想化して信じてしまうのです。

でもこのクセは、知るだけでも効果があります。

「今やらなきゃ」ではなく、「未来の自分を助ける」と考える。

そう思うと、自然と動ける瞬間が増えていきます。

暮らしの中の「なんとなく」は、ちゃんと理由がある。

行動経済学を知ってからは、

「これは今の私に必要か?」と一度立ち止まれるようになりました。

しっかり判断できることで、気持ちまで穏やかになります。

行動経済学を暮らしに活かすコツ

行動経済学を知ることで大切なのは、

「完璧にコントロールすること」ではなく、

“気づいて、選び直せる自分になること”。

学んだ知識を暮らしにやさしく取り入れるには、

次の3ステップを意識してみてください。

Step 1:その「お得」、本当に得してる?

買い物のたびに感じる“今だけお得”の言葉。

それは、私たちの中にある損をしたくない心理(損失回避性)を刺激しています。

本当に必要かどうかより、“逃したら損”という気持ちが先に立つ。

でもその心理を知っていれば、落ち着いて選べるようになります。

Step 2:「やる気」は作るより、導くもの

「やる気が出ない」と悩むとき、

実は自分を動かす環境のほうに鍵があるかもしれません。

行動経済学では、人は“合理的に”ではなく“感情に従って”動く存在。

だから、環境やきっかけで自然に動けるように整えるほうが、努力よりもずっと効果的です。

💡たとえば

- 目につく場所にメモを貼る(視覚的リマインド効果)

- 最初の1分だけやる(行動ハードルを下げる)

Step 3:「正しさ」より、「らしさ」で選ぶ

情報があふれる時代。

「損しない」「間違えない」ことを意識するほど、

選ぶことが苦しくなることがあります。

でも行動経済学は、

“人の非合理さ”を否定するための学問ではありません。

むしろ「人は感情で動く」ことを前提に、

自分らしい選び方を見つけるための知恵です。

情報があふれる時代こそ、“自分の基準”を持つ

毎日のように新しい情報が流れ込み、

「これが正しい」「これがお得」と誰かの声があふれる時代。

だからこそ、自分の基準で選ぶ力が大切になっています。

行動経済学を知ることは、

「損をしないための知識」を増やすことではなく、

自分の感情や選択のクセを理解するための知恵。

その知恵があれば、周りに振り回されずに、

“私にはこれが心地いい”という選び方ができるようになります。

行動経済学は、暮らしの中で迷わないための地図ではなく、

迷っても自分で歩いていけるためのコンパス。

学びは、誰かの正解をなぞるためではなく、

自分らしい判断を重ねるためにあるのだと思います。

でも行動経済学は、“人の非合理さ”を否定するための学問ではありません。

むしろ「人は感情で動く」ことを前提に、

自分らしい選び方を見つけるための知恵です。